你以为冬眠就是像只可爱的小松鼠一样,简简单单地睡上几个月?

冬眠的哺乳动物能在温度小于10℃的环境中不受伤害地存活,堪称细胞维持的非凡壮举,具有宝贵的医学应用价值。然而,冬眠动物耐寒的机制,例如如何保持细胞骨架的稳定性,依然是一个迷。

最近,在国际期刊Cell上刊登了一篇题为“iPSCs from a Hibernator Provide a Platform for Studying Cold Adaptation and Its Potential Medical Applications”,美国国立卫生研究院眼科研究所的李伟研究团队,以一种典型的冬眠动物,十三条纹地松鼠(13-lined ground squirrels,下文均用GS表示)为研究对象,发现了对冬眠动物耐寒至关重要的细胞途径。研究小组发现,从松鼠的诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs)分化出来的神经元细胞具有内在的耐寒性。在将人类和松鼠的iPSC分化出来的神经元细胞进行表达谱和功能比较分析之后,研究者惊喜地发现,人类和松鼠对冷的反应差异主要体现在线粒体和溶酶体中。这项研究给非冬眠动物提高耐冷性的药物提供了靶点。

为了弄清楚地鼠究竟怎么耐寒的,研究小组首先利用3种神经特异性的微管蛋白(下图绿色表示多聚谷氨酸化微管蛋白polyglutamylated tubulin,poly-E-T;红色表示β微管蛋白Ⅲ型b-tubulin isotype-III,TUBB3;蓝色表示Δ2-T)的抗体,对寒冷环境中(4℃)的大鼠原代皮质神经元细胞(Rat cortical)、人类iPSC分化的神经元细胞(Human iPSC-neuron)、地鼠原代皮质神经元细胞(GS cortical)和地鼠iPSC分化的神经元细胞(GS iPSC-neuron)进行免疫荧光染色。结果如下图所示,差异相当明显:大鼠和人类的神经元细胞中的微管蛋白在低温下会碎片化甚至完全消失,但是地鼠的神经元细胞中的微管蛋白在即便在长时间的低温下也能保持稳定,没有一丝的异常。(不知道你们服不服地鼠,反正小编是觉得很服的)。还有一点需要强调,地鼠iPSC分化的神经元细胞也具有很强的耐寒能力,这说明地鼠iPSC分化的神经元细胞继承了地鼠原代皮质神经元细胞内在的耐寒能力。

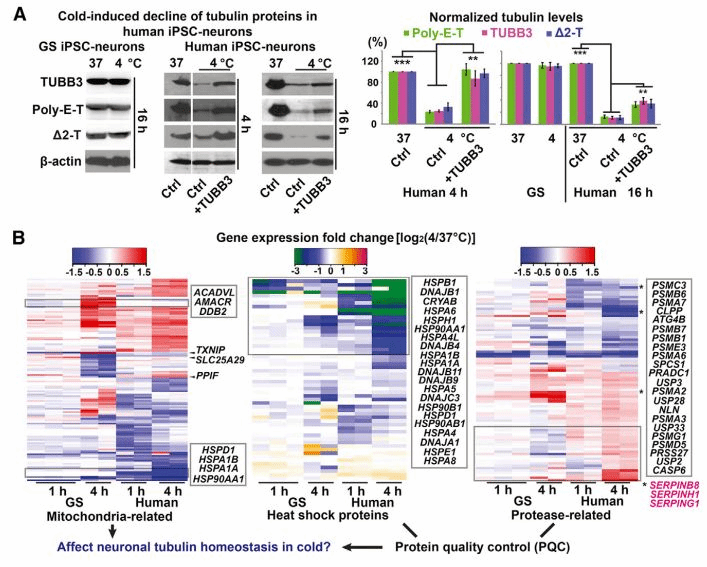

为了搞清楚地鼠的神经元细胞中的微管蛋白在低温下保持完整的机制,研究团队首先几种微管蛋白的表达量进行了检测。结果自然是在意料之中,在低温环境下,地鼠iPSC分化的神经元细胞中的几种微管蛋白表达量没有变化,而人类iPSC分化的神经元细胞中的几种微管蛋白表达量下降非常明显。随后研究团队又对地鼠和人类iPSC分化的神经元细胞进行了RNA表达谱的比较分析,试图去系统地研究寒冷诱导的微管蛋白降解的潜在机制。差异表达基因的聚类分析的结果显示,当处于寒冷环境中时,线粒体功能相关的基因以及热激蛋白、蛋白酶、蛋白酶抑制剂等参与蛋白质质控(PQC)的基因,发生了非常显著的变化。

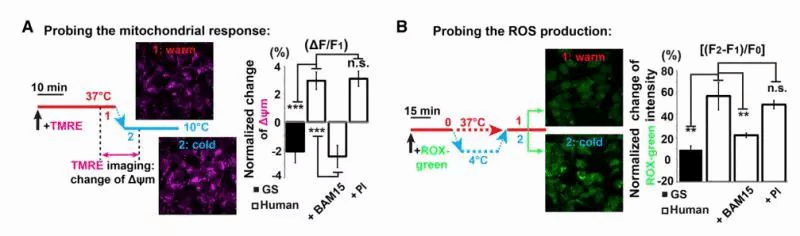

为了进一步研究地鼠和人类iPSC分化的神经元细胞中的线粒体对寒冷的响应是否不一样,研究团队测定了温度变化时神经元细胞中线粒体膜电势的变化情况。结果显示,当温度从37℃降低到10℃时,人类iPSC分化的神经元细胞出现了超极化的线粒体膜电势变化,而地鼠iPSC分化的神经元细胞中的线粒体膜电势呈现出退极化。虽然这些膜电势的变化非常短暂,但是这个短暂的变化却能引发线粒体中活性氧(ROS)含量的显著增加。当用微量的线粒体解偶联剂BAM15处理寒冷胁迫下的人类iPSC分化的神经元细胞时,细胞中的线粒体膜电势及活性氧水平能够迅速下降到与地鼠iPSC分化的神经元细胞相同的水平。

受损的蛋白通常会被蛋白质控系统(PQC)清除,除了泛素介导的蛋白酶体途径之外,溶酶体是另外一个途径。而前面的结果提到,当人类iPSC分化的神经元细胞暴露在寒冷中时,其细胞中的蛋白质控系统(PQC)出现了失调,溶酶体完整性受损(如溶酶体膜通透lysosomal membrane permeability,LMP),使细胞质酸化并释放消化酶。为了解析地鼠和人类iPSC分化的神经元细胞中的蛋白质控系统对寒冷的响应是否不一样,研究团队对地鼠和人类iPSC分化的神经元细胞进行Magic Red和DND-26的染色,用以标记溶酶体小泡的离散点。结果显示,当人类iPSC分化的神经元细胞遭受寒冷胁迫时,溶酶体小泡会非常弥散。这正是细胞溶酶体膜通透和细胞质酸化的典型特征。

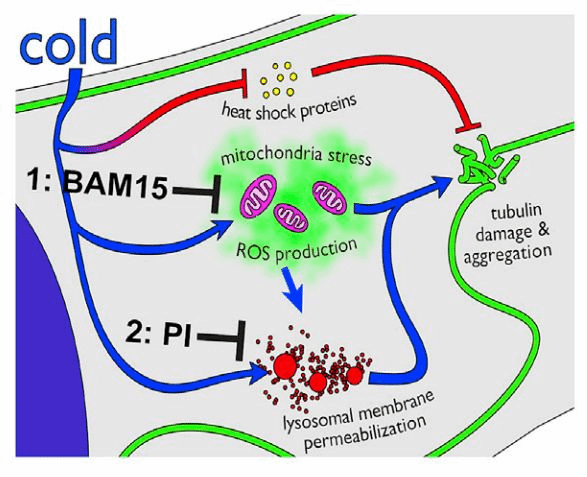

受到生物信息学分析以及实验结果的启发,研究团队试图去决定,针对地鼠中耐寒性相关的微管蛋白调控路径来设计靶向药物,能否赋予非冬眠哺乳动物一定的耐寒性。前面的结果中提到,低剂量的线粒体解偶联剂BAM15能够起到保护人类iPSC分化的神经元细胞中微管蛋白的作用。相似的结果也显示,在人类iPSC分化的神经元细胞瞬时超量表达线粒体解偶联蛋白UCP1/UCP2时,也能使神经元细胞具有一定的耐寒性。

另外,研究团队发现当用蛋白酶抑制剂(protease inhibitor,PI)处理人类iPSC分化的神经元细胞时,能减轻溶酶体膜通透引起的蛋白酶渗漏的危害。但是蛋白酶抑制剂无法缓解线粒体膜电势的超极化和活性氧的过量产生。这说明溶酶体膜通透在线粒体活性调控的下游。由于BAM15和PI介导的调控路径不相同(如下图所示),因此将BAM15和PI联合使用将起到比单独使用更加显著的效果。

读完了这篇文章,小编可以预见,在不远的将来,那些爱美如命的小姐姐们,或许可以只有吃上一粒小药丸(很可能就是BAM15和PI的二合一药丸),就可以达到穿上一件貂毛大衣的御寒效果了。是不是很神奇?你们是不是很期待呢?

参考文献

Ou et al., iPSCs from a Hibernator Provide a Platform for Studying Cold Adaptation and Its Potential Medical Applications. Cell, 2018:73, 851–863.

联系我们

联系我们